Ein Gespenst geht um in der Rock-Szene. Das Gespenst heißt Punk-Rock

Die häßliche Revolte

"Ich werde dir die Fresse polieren / Ich werde dich

umnieten / Ich werde dir die Zähne einschlagen / Ich werde dir die

Knochen brechen ..." Solche und ähnliche Angebote bekommen Englands

und Amerikas Rockfans seit gut einem Jahr zuhauf. Diesmal nicht von den

unverständigen Rednecks am Nachbartisch in der Snackbar und der Bier-Kneipe,

sondern von neuen Rockbands, die zur Zeit wie Pilze aus dem Boden schießen.

Und das in den Clubs und Pubs, in denen sich die Rockfreunde bislang wohl

und zu Hause fühlten.

Ein Gespenst geht um in der Rockszene. Das Gepenst heißt Punk-Rock.

Ihre "Nettigkeiten" adressieren die Musiker keineswegs an imaginäre

Bösewichte aus ihren Songtexten, sondern unverblümt an ihre

Zuhörer und Anhänger. Zwischen den Zeilen sammeln sie mitunter

etwas Spucke und verteilen sie mehr oder minder gezielt über die

vorderen Reihen. Sie kippen ihre Becher nicht immer nach hinten aus und

kicken die Bierdosen schon mal locker über die Rampe.

Dazu machen sie einen Höhenlärm. Nicht mit 20 000 Watt, dazu

fehlt's ihnen am Geld. In den Klubs und Kneipen, den Vorstadthallen und

Aulen, auf die die Punk-Bands noch immer beschränkt sind, reichen

auch paar hundert oder tausend bis zweitausend Watt, um die Fans platt.zuhämmern.

Fast wichtiger als die obligate Lautstärke ist das Tempo. Die Punk-Rocker

entpuppen sich als wahre Dauer-Sprinter. Sechs Songs in zehn Minuten ist

ein ansehnlicher Schnitt. Sie rattern ihre aggressiven Stücke nur

so herunter. Feuern sie ab, wie Salven aus dem Maschinengewehr. Das geht

mit Höchstgeschwindigkeit los und hört mit demselben Zahn auf.

Keine Spur von Aufbau und Entspannung, ohne Punkt und Komma. Folglich

ohne Höhepunkte.

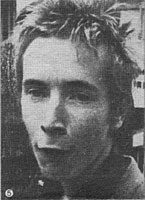

Sie pfeifen darauf, wie sie aussehen. So scheint es, wenn man sie sieht.

Aber sie pflegen ihre Zerschlissenheit. Sie erzeugen die Abnutzung auch

künstlich, wenn es sein muß. Malcolm McLaren, der Mentor und

Manager der Sex Pistols, erinnert sich daran, wie ihm sein späterer

Schützling Johnny Rotten (19) zum erstenmal über den Weg lief:

"Ich mochte seinen Kleidungsstil." Rotten tauchte immer wieder

in der Boutique des ehemaligen Kunststudenten McLaren auf, in einem Anzug,

den er vorher zerschnitten und mit Sicherheitsnadeln wieder behelfsmäßig

zusammengeflickt hatte. Johnny ist innerhalb eines Jahres zum Enfant Terrible

Großbritanniens und zum Prototyp des Punk Rockers avanciert. Seine

kurzen Haare stehen störrisch in die Luft und sind grün und

orange gefärbt. Seine Unterarme zeigen häßliche Brandmale

von Zigarettenkippen, die er sich daselbst ausgedrückt hat.

|

||

|

(1) Sicberheitsnadeln, Hundeleinen, Nazi-Symbole und Schminke stehen für ein Gemisch aus Armut, Protest und Brutalität (2) Sado-Masochismus in der Show von Cherry Vanilla (3) lm US-Punk geht es mehr um Witz und die Koketterie mit der Bisexualität: Wayne County (4) Punks im Londoner Roxy Club (5) Johnny Rotten |

|

|

|

|

Die Musikpresse reagierte zuerst mit schweigsamer Verachtung.

Doch hat sich die Einstellung innerhalb des letzten Jahres rapide gewandelt.

Selbst wenn in vielen Redaktionsstuben immer noch dieselbe Geringschätzung

vorherrscht, den außerordentlichen Reizwert des Punk-Rock haben

die meisten erkannt. Belustigt sich Johny Rotten: "Es gibt bereits

mehr Artikel über Punk-Bands als Punk-Rock-Songs, geschweige denn

Platten."

Die bewußt aufmüpfigen Frechheiten von diversen Punkern kamen

auch der Tagespresse zupaß. Im ganzen vereinigten Königreich

brach Anfang des Jahres ein Sturm der Entrüstung los, als Johnny

Rotten den Fernseh-Interviewer BiII Grundy in einer Live-Sendung als "dirty

fucker" und "fucking rotter" (etwa: dreckiger Scheißkerl

und verdammter Quatschkopf) beschimpft hatte. Im allgemeinen muß

man Buhmänner erst suchen, die Punk-Rocker bieten sich freiwillig

auf dem Tablett an. Als Rotten dann noch in derselben Sendung der Queen

einen neuen Sex Pistols-Song widmete, hatten die vier Sex-Pistolen den

Rubycon überschritten. Ihr fester Plattenvertrag von 40 000 Pfund

mit EMI, dem größten Schallplattenkonzern der Welt, platzte

nach Tagen öffentlicher Kontroversen.

Trotz landesweiter Achtung schloß wenige Wochen später der

Plattengigant A&M mit den Sex Pistols einen Zweijahres-Vertrag über

150 000 Pfund (615 000 Mark) ab. Nach nur sieben Tagen und einer Schlägerei

der Sex Pistols mit dem TV-Musikmoderator Bob Harne kündigte A&M

den Vertrag wieder auf. Nicht ohne die Band mit 75000 Pfund zu entschädigen.

Über die Gründe der Trennung herrscht Rätselraten.

In jedem Fall fragt man sich, weshalb eine scheinbar so systemfeindliche

Band wie die Sex Pistols so scharf auf system-konforme Geschäfte

mit der Plattenindustrie ist. Dabei propagieren sie die Herrschaftslosigkeit

im Vereinigten Königreich ("Anarchy in the UK'). Dabei bezeichnen

sie das derzeitige England als faschistisches System. In ihrer letzten

Single "God Save the Queen", die in 25 000 Exemplaren gepreßt

und kurz darauf wieder eingestampft wurde, heißt es: "Gott

schütze die Königin, ein faschistisches Regime / Es macht einen

zum Idioten, ist gefährlich wie eine H-Bombe / Gott schütze

die Königin, das unmenschliche Wesen / Englands Traum kennt keine

Zukunft." Dabei demonstrieren sie eine bewußt häßliche

Anti-Ästhetik, die die Verhältnisse nicht verschleiern, sondern

die Unterprivilegiertheit hervorheben soll. Da musizieren sie bewußt

an den aufwendigen und geschliffenen Klangwelten der Yes, Pink Floyd,

ELP, des Elton John und anderer Rock-Millionäre vorbei. Rauh und

grob poltern ihre wenigen Platten durch die Stereo-Anlagen, Ohren und

Hirne der Rockfans. Aber anders als zum Beispiel April Records in Deutschland

oder Love Records und Silence Records in Skandinavien entwickeln die Punk-Rocker

keine alternativen Systeme.

Johnny Rotten klingt nicht ganz glaubwürdig, wenn er sagt: "Was

sich hier abspielt, soll nicht nur wie ein Aufstand gegen die Musik-Szene

aussehen. Verdammt nochmal, es ist einer."

Wenn Rat Scabies von der Punk-Band The Damned (Die Verdammten) mit einiger

Berechtigung feststellt, daß die berühmten Bande alle reich

geworden sind und vergossen haben, wo sie eigentlich herstamrnen, dann

kann man nicht übersehen, daß Punk-Kollege Rotten und Co. in

wenigen Wochen über 400 000 Mark Abfindungen für geplatzte Verträge

bekommen haben und noch viel mehr bekommen hätten, wenn die Verträge

erfüllt worden wären. Die Plattenindustrie liegt auf der Lauer,

aus den Punk-Bands ihre Umsatzbringer von morgen zu rekrutieren. Bis zur

unverwindbaren Majestätsbeleidigung ist sie bereit, alles zu schlucken.

Rock hatte schon immer mit Auflehnung zu tun. Hatte sich ein neuer Stil

erst mal Bahn gebrochen, wurden Fragen der Form wichtiger als des Inhalts.

Dann wurde Unterhaltung wichtiger als Aussage. Punk-Rock ist eine Spielart

der ständig wiederkehrenden Revolten aus dem Untergrund. Diesmal

bäumt sich eine Gruppierung auf, die sich nicht nur gegen die herkömmlichen

Autoritäten durchzusetzen hat, sondern auch gegen die in den letzten

Jahren frisch etablierte Hierarchie der Rock- und Popwelt.

Der Aufstand gegen die Neureichen der Rockwelt war abzusehen.

Winfrid Trenkler

(Quelle: Musik JOKER 2.5.1977 - Musik JOKER war ein Produkt des Axel Springer-Verlags)

Fresse / Information Overload