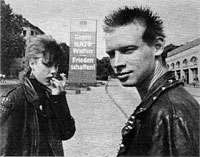

Punker in der DDR |

Büscher, Wensierski an der Berliner Mauer |

DDR: Aufstand gegen die Väter

Nach 30 Jahren sozialistischer Einheitserziehung hat die DDR mit ihrer

Jugend die gleichen Probleme wie die Bundesrepublik: Aussteiger und Punker,

Umweltschützer und Friedensfreunde rebellieren gegen das System und

verunsichern die Staatspartei durch locker-alternative Existenz und -

ärger noch für die machtbewußte SED - durch Forderungen

nach einer anderen Politik. Jahrelang sammelten die West-Berliner Journalisten

Wolfgang Büscher, 32, und Peter Wensierski, 29, Eindrücke in

der ostdeutschen Subkultur. In einer SPIEGEL-Serie beschreiben sie den

Aufstand gegen die Generation der Väter: "Wenn du unten bist,

tauchst du ab."

"Wenn du unten bist, tauchst du ab"

DDR-Jugendszene: Punker und Aussteiger / Von Peter Wensierski

und Wolfgang Büscher

Sonne, Sonntagnachmittag, lazy afternoon im Ost-Berliner

Stadtbezirk Prenzlauer Berg. Vor dem "Wiener Cafe" sitzt die

Kundschaft bei Eiskaffee oder Bier, mittendrin ein Punker mit halb abrasiertem,

halb grün gefärbtem Schopf. Das zerrissene T-Shirt des jungen

Mannes trägt die Aufschrift "Chaos".

Drei Stunden später, ein paar Straßen weiter. Aus der Freiluftgaststätte

"Pratergarten" überträgt der DDR-Rundfunk live eine

Unterhaltungssendung. Biedere Bürger in Schlaghosen und mit Plastiksonnenbrille

hocken neben kahlgeschorenen Hundehalsbandträgern beim Bier. Reglos

beobachten sie, wie sich eine Kapelle und ihre Go-go-girls mühen,

Freude aufkommen zu lassen. Auch ein Schwulen-Pärchen steht dabei

und lauscht der Combo, die den Uralt-Hit "Copacabana" zum besten

gibt.

Bürgerwelt und Szenenwelt: Kein anderer Fleck in der SED-Republik

ist von diesem Gegensatz so geprägt wie das Viertel rechts und links

der Schönhauser Allee. Dort stehen an den Hauswänden nicht mehr

nur die Bekenntnisse der Fußball-Fans ("BFC Union") oder

der Rock-Gemeinde ("AC/DC"). Dort wird es auch politisch.

An den Hintereingang des 5-Bahnhofs Schönhauser Allee hat einer die

West-Berliner Hausbesetzer-Devise gemalt: "Legal, illegal, scheißegal!"

Die A sind eingekreist, natürlich ‚ die Friedensrune der Pazifisten

findet sich fast an jeder Straßenecke. Eine Wand der Gethsemane-Kirche

ist mit der Verheißung verziert worden: "Jesus lebt - Jesus

ist grün!"

Ab und an gehen staatliche Tüncher gegen die Spray-Sprüche zu

Werke. Der Namenszug der verbotenen polnischen Gewerkschaft "Solidarnosc"

auf einer Mauer am Helmholtzplatz verschwand schon nach einem Tag unter

weißem Anstrich. Und die Kachelwände am U-Bahnhof Luxemburgplatz,

die öfter mal Umwelt- und Peace-Parolen zieren, sind durch die häufige

Anwendung von Reinigungschemikalien fleckig geworden.

Bürger und Szene versuchen sich abzugrenzen, so gut es geht.

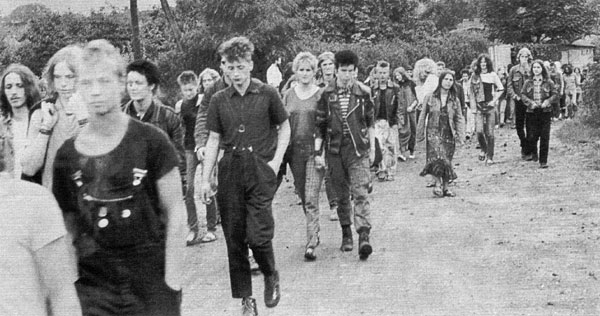

Als sich am 13. Februar 1982 zum erstenmal in der DDR 5000 Jugendliche

vor und in der Dresdener Kreuzkirche zu einem Friedensforum versammeln,

finden sich gegenüber dem Gotteshaus ältere Gäste zum Varieté

im "Café Prag" ein. Während sie bei Torte, Schnaps

und Bier Kunstturnern und Jongleuren zusehen, werden unten auf dem Altmarkt

Antikriegslieder zur Gitarre gesungen.

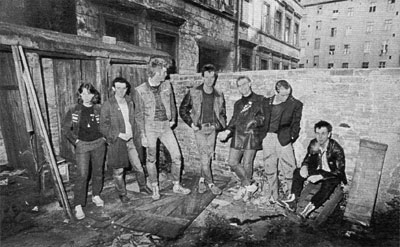

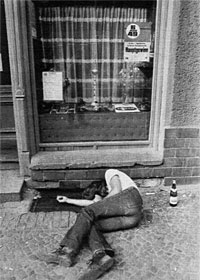

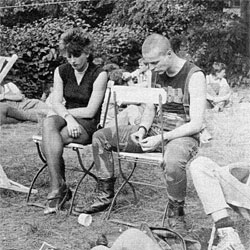

Punks, Kindergartenwerbung in Erfurt, betrunkener Jugendlicher In Ost-Berlin: "Das ist die Schuld der Väter" |

|

|

|

Wer in der Pause mal um den Block geht, dem wird die Feststimmung versaut. Meter weg vom Ort der sozialistischen Familienfeier schleppt ein Jugendlicher sein schweres Kofferradio die Straße rauf und runter. Der Lautstärkeknopf ist bis zum Anschlag aufgedreht, der Song des West-Rockers Udo Lindenberg an SED-Chef Erich Honecker kommt gut zwischen den hohen Hauswänden der Clara-Zetkin-Straße: "Du ziehst Dir doch heimlich auch gerne mal die Lederjacke an, / und schließt Dich ein auf'm Klo und hörst West-Radio, / hallo, Erich, kannst' mich hören..."

Die Punker, die Aussteiger, die Alternativen in der DDR ziehen sich nicht, wie es ihre Vorgänger, die Hippies und Dissidentenzirkel taten, in eine privatprotestlerische Kleinkultur zurück. Sie machen sich öffentlich breit.

Die ersten Ost-Berliner Punker tauchten vor gut zwei Jahren auf. Damals, im Frühjahr 1981, schlichen sich zwei Dutzend Kahlgeschorene noch heimlich zu einer Fete der Evangelischen Studentengemeinde in der Invalidenstraße.

Wenn ein Wartburg der Volkspolizei langsam vorbeipatrouillierte, huschten sie hinter die nächste Litfaßsäule oder verzogen sich ins Gebüsch. Eine Band spielte auf dem Fest Punkmusik: Keiner der Veranstalter hatte sie so richtig gekannt, sonst wäre die Gruppe wohl nicht eingeladen worden.

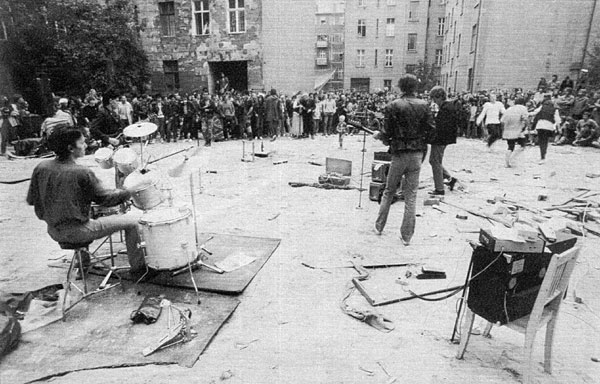

Sommer 1983 in einem Hinterhof in der Schliemannstraße, Bezirk Prenzlauer Berg. Es ist Betrieb an diesem Samstagabend. In ein paar Stunden soll die Gruppe "Vorbildliche Planerfüllung" aus Gera aufspielen. Bis dahin musiziert eine unbekannte Fünf-Mann-Band. Als Bühne dient ein Sperrmüll- und Trümmerberg im dritten Hinterhof.

Von dem Text, den der Sänger mit der Schweißerbrille herausschreit, sind nur Fetzen zu verstehen: "Schnee fällt aus Benzinkanistern über dieses todlangweilige Land." Die anderen vier fallen immer wieder in den Refrain ein: "Das ist die Schuld der Väter! Das ist die Schuld der Väter!" Bis schließlich einer der Gäste über ein Verstärkerkabel stolpert und der Strom wegbleibt.

"One Way" und "Wutanfall"Wie Polizei und Staatssicherheit (Stasi) gelegentlich gegen Punk-Feten vorgehen, schildert ein Jugendlicher aus Leipzig*: Am 17. Juli 1982 trafen sich in Leipzig etwa 400

bis 500 Freaks und Punks, um auf einem privaten Grundstück

ein Fest zu feiern. Sie kamen aus Erfurt, Halle, Magdeburg, Berlin,

Karl-Marx-Stadt, Dresden und Leipzig, um die Punkbands "Wutanfall"‚

"Keim Schleim" und "Unerwünscht", die Bluesgruppen

"Onkel Huck" und "One Way" und Liedermacher

zu hören, um Theater zu sehen. Alles Leute, die öffentlich

nur in Kirchen zu Wort kommen. Mittags war ein Kinderfest geplant. |

Punker-Fest In Leipzig: "Ringsum massig Bullentaxen" |

Auch der DDR-Rundfunk beginnt sich vorsichtig auf neue

Töne einzustellen. Regelmäßig stellt der Jugendfunk Amateurgruppen

vor, mit Texten wie: "Ich sitz' vor der Glotze/schütte Schnaps

in mich rein", oder: "Zerrissen wie diese Zeit/geh' ich auf

dem schmalen Grat zwischen ‚Bitterkeit' und ‚nie was riskieren'."

Heute gehören Punker zum Straßenbild, nicht nur in Ost-Berliner

Vierteln wie Prenzlauer Berg, sondern auch in Dresden, Halle und anderswo.

Bands wie "Keks" aus Ost-Berlin und "Juckreiz" aus

Thüringen liefern ihnen die Musik. Und wenn es auch bloß Wasserfarbe

ist, die sie zum Haarefärben kaufen können - Spaß macht

es doch: Jede HO-Kaufhalle und jedes Bekleidungsgeschäft ist ein

punkiges Einkaufsparadies.

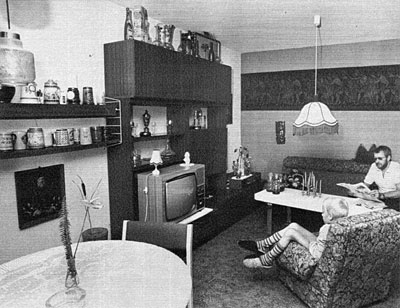

Denn eine Subkultur, die sich unmodern und antimodisch gibt, die den nostalgischen

Tick für die Nierentisch-Epoche pflegt, braucht im anderen Deutschland

nicht lange nach geeignetem Ambiente zu suchen: Für die Punks ist

die Rückreise in die fünfziger Jahre kurz, weil deren Ästhetik

in der DDR von heute noch immer allgegenwärtig ist.

Die Kleidung der Bürger, die Einrichtung der Wohnzimmer, die schrillen

Farben der Trabant-Autos ("Trabis"), die sterilen Mitropa-Gaststätten,

die Waschpulver-Kartons und Fertigsuppen-Schachteln könnten von westlichen

New-Wave-Designern gestylt worden sein: real existierender Punk im sozialistischen

Deutschland.

Gern greift deshalb die West-Berliner Szene seit Jahren auf die tiefgefrorenen

Fifties vor der Haustür zurück: In der Bleibtreustraße

bietet Laden an Laden die Plaste-Klamotten nach DDR-Machart an, der abgelegenste

heißt "Intershop". Rockgruppen im Westteil der Stadt nennen

sich "Interzone" ‚ "White Russia" oder "Leningrad

Sandwich". Und die Mauer ist längst zur Reklamewand für

Rockkonzerte und Plattencover geworden.

Jenseits der Mauer hat der Spaß schnell ein Ende. Ost-Punks, die

sich für das West-Berliner Szeneblatt "Tip" und das Hamburger

Links-Blatt "Konkret" hatten ablichten lassen, landeten hinter

Gittern. Sie haben keine Fürsprecher: So wie in den sechziger Jahren

den Langhaarigen, so schlägt heute den Geschorenen der Mißmut

des DDR-Normalbürgers entgegen.

In einer thüringischen Kleinstadt (30 000 Einwohner) lud ein Mitglied

der kirchlichen "Jungen Gemeinde" die dort bestehende Gruppe

von fünf Punks in die elterliche Ausflugsgaststätte ein. Als

der Vater, ein selbständiger Wirt, zwei Irokesenköpfe erblickte,

verlor er die Fassung - die beiden mußten durstig wieder abziehen.

Empörte Bürger werden auch mal handgreiflich. Bei der Volkspolizei

findet ein Punker keine Hilfe: Vielleicht ist ja der Beamte, an den er

sich wendet, derselbe, der ihn gestern wegen "asozialen Verhaltens"

vom Marktplatz oder aus einer Kneipe vertrieben hat.

Vor allem die Transportpolizei tut sich hervor. In Halle, Potsdam, Leipzig

und anderswo wurden grell gefärbte Jugendliche mit Punkausrüstung

sistiert: Wer verreisen wollte, durfte den Bahnhof nicht betreten, wer

ankam, wurde nicht hinausgelassen.

Schlechte Karten haben Punker erst recht in der Schule und auf der Lehrstelle:

In die Zeugnisse schreiben Lehrer und Meister nicht nur Fachzensuren,

sondern auch ausführliche Beurteilungen über die Persönlichkeit.

Auch wenn sich einer entschließt, die grüne Haarfarbe rauszuwaschen

und das Hundehalsband an den Nagel zu hängen, bleibt das Blatt in

seiner Kaderakte ein ganzes staatsbürgerliches Leben lang.

|

|

|

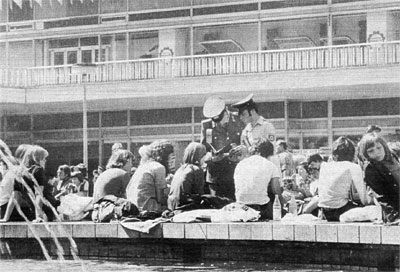

Kontrolle in Ost-Berlin, Spray-Parolen "Legal, illegal, scheißegal" |

Und doch lassen sie sich das bittersüße Gefühl

nicht vermiesen, Bürgerschreck zu sein, aufzufallen im Einheitsgrau,

den Staat zu verhohnepiepeln. Auf der Suche nach zünftigem Outfit

haben die DDRPunker all die staatlichen Abzeichen für gutes Lernen,

die Banner für besondere Kollektivleistungen, die kleinen rot-goldenen

Embleme zum 30. Jahrestag der DDR-Gründung und die Medaillen zum

Tag der deutsch-sowjetischen Freundschaft entdeckt. Zwischen den Buttons

von West-Freunden mit Anarcho-Parolen, dem Bekenntnis zur Rockgruppe "Sex

Pistols" oder der Aufforderung "Piss off" findet sich auf

den Jacken vieler DDR-Punker das gesammelte Blech der sozialistischen

Leistungsgesellschaft.

Wer so den Staat und seine "Freie Deutsche Jugend" (FDJ) verhöhnt,

landet schnell auf dem Revier. Verhör auf der Polizeiwache in Magdeburg:

"Was unterstehen Sie sich, solche Abzeichen zu tragen?"

"Die hab' ich mal bei der FDJ gekriegt."

"So verkommen, wie Sie herumlaufen, ist das eine Provokation, eine

Verunglimpfung des Staates und des Jugendverbandes."

Solche "Gespräche" mit Respektspersonen sind dem DDR-Jugendlichen

vertraut. Wer von der Norm abweicht, gerät in die Mühle.

"Gespräche" kommen etwa auf Jugendliche zu, die einen Platz

an der Erweiterten Oberschule, dem Gymnasium der DDR, haben wollen und

sich nicht gleich freiwillig für drei Jahre Dienst in der Nationalen

Volksarmee (NVA) verpflichten. Gespräche mit Jugendoffizieren, Gespräche

mit Lehrern, Gespräche mit der FDJ-Leitung der Schule, Gespräche

mit dem Direktor, Gespräche mit allen zusammen. Beide Seiten wissen,

daß solche Termine nicht der Wahrheitsfindung dienen, die Gesprächspartner

tauschen nur vorgestanzte Argumente aus.

Jugendliche Nonkonformisten sehen sich obendrein mit einem neuen Problem

konfrontiert. Früher drohte der Staat damit, ihnen die Karriere im

Sozialismus zu versauen. Nun müssen viele damit rechnen, daß

ihnen der Staat die Zukunft gar nicht mehr sichern kann: In der DDR, bisher

von Mangel an Arbeitskräften geplagt, stehen die ersten Arbeitslosen

auf den Fluren der Arbeitsämter bei den Stadtbezirksverwaltungen.

Ein Ost-Berliner Elektriker, der seit einem halben Jahr auf Stellensuche

ist: "Bei uns im Fernsehen bringen sie manchmal so Reportagen aus

dem Westen: Arbeitsamt morgens um achte, schlotter, frier, Thermoskanne.

Und zum Reporter sagen sie dann: Ja, ich komme jetzt schon seit einem

Jahr hierher. Daran mußte ich denken, wie ich neulich morgens um

achte beim Arbeitsamt von meinem Stadtbezirk in der Reihe stand."

Die Arbeitsämter haben neuerdings sogar an zwei statt, wie voriges

Jahr, an einem Tag in der Woche auf. Die "Arbeitssuchenden",

so der offizielle Begriff, erhalten acht Mark pro Tag an Unterstützung.

"Diese unheimlich dreckige Stadt"Über Hausbesetzungen in Leipzig und sein Leben als Aussteiger berichtet der 20iähnge Harry*: Im Frühjahr 1982 wollte ich von Sangerhausen

im Harz nach Leipzig ziehen. Hinter mir: eine verkrachte Lehre wegen

Waffenverweigerung bei der vormilitärischen Ausbildung, vom

Abi geflogen, Krach mit den Erzeugern, Durchschlagen mit 'nem Zimmer

bei 'nem Kumpel und 120 Mark im Monat. |

||

|

||

| Dann endlich klappte es mit einem Job - als Aufsicht im Museum.

Endlich diese Angst los, doch noch einzufahren. Aber just danach bekamen

wir einen Räumungsbescheid. Da sie wohl nicht wußten, wohin

mit uns, wiesen die uns vom Amt 'ne Wohnung zu, und das, obwohl kurz

vorher im selben Viertel 'ne Kommune von den Bullen geräumt worden

war. Wir waren echt happy über die neue Bude, obwohl uns gesagt wurde, wir müßten jeder dreihundert Mark Ordnungsstrafe zahlen. Unbefugtes Wohnen in einer Wohnung! Am Anfang kamen wir mit den Leuten im Haus recht gut zurecht. Die dachten, wir wären ein junges Paar oder so. Aber so nach und nach änderte sich deren Verhalten. Spätestens, als wir den Flur knallgrün und türkis strichen. Das checkten sie dann nicht mehr. Dann kam für mich der Hammer: 12. August, Einberufungsüberprüfung. Verdammte Scheiße, das hatte mir noch gefehlt. Ich war total am Ende. Nachdem die letzte Zeit so glimpflich verlaufen war, jetzt dieser Tiefschlag. Armee. Das war mein Trauma. Der Alp. Ich hatte natürlich einen unheimlichen Schiß vor dieser Musterung. Als ich dann vorgeladen war, ging mir ganz schön die Muffe. Ich erzählte irgendwelchen Mist, freireligiös und so weiter und machte einen Antrag auf Bausoldat. Die Tage vor dem Einberufungstermin war ich nur noch ein Schatten meiner selbst. Jedesmal Angst - der Blick in den Briefkasten, der blaue Brief. Aber er kam nicht. Da war ich natürlich total oben. Endlich wieder ein kleiner Lichtblick. Dann pochte auch schon der Winter an die Tür. Wir hatten natürlich keine Kohlen. Die ersten kalten Wochen kamen wir mit Borgen über die Runden. Zu Leuten in der Nähe und mit 'nem Rucksack voller Kohlen wieder zurück. Im November war ich dann auch viel in Berlin. Leipzig kotzte mich total an - diese unheimlich dreckige Stadt, und vor allem diese Hinterwäldler-Spießer. Wegen 'nem Ring im Ohr ist man da gleich angemacht worden. Allerdings gab uns das den Zusammenhalt, einfach, daß die Beziehungen zu den anderen Leuten eigentlich viel enger waren, bedingt durch die graue Masse und das System. Es gab natürlich auch Diskrepanzen zwischen uns. Da war eigentlich, was mich am meisten belastete, dieser Klatsch und Tratsch, bedingt durch die kleine, große Stadt. Über hundert Ecken erfuhr man dann, was man mal irgendwo mehr oder weniger Belangloses gesagt hatte. Ich nehme mich da nicht aus. Da war zum Beispiel die Sache mit Tanja, eines der beschämendsten Dinge, die ich mir je geleistet habe. Durch ein paar dumme Erlebnisse mit den Bullen in direkter Folge aufeinander - es war Anfang Dezember - hatte ich einen ziemlichen Frust und Verfolgungswahn. Überall sah ich Spitzel, achtete auf die abnormsten Details bei den Leuten, die auf solche Tätigkeiten hinweisen konnten. Bei Tanja kam da so einiges zusammen, meine Phantasie hatte keine Grenzen mehr, ich steigerte mich immer mehr hinein. Tanja war tierisch neugierig, ich bildete mir ein, sie durchkramte mein Zimmer, die Ordnungsstrafe für die Wohnung kam auch nicht mehr, und so weiter. Ich erzählte nur ein paar Freunden meine Befürchtungen, vielleicht, um zu hören, daß sie sie nicht teilen würden, und mit der Hoffnung, mir das alles auszureden. Aber es kam, wie es kommen mußte. Einer hielt die Klappe nicht, der Kreis schloß sich, und Tanja erfuhr von allem. Klar, daß sie total fertig war. Es kam zu 'ner Aussprache zwischen uns beiden, ich fühlte mich ziemlich mies. Schließlich hatte ich das alles verzapft! Aber sie nahm mir das gar nicht übel, und irgendwann war die Sache dann auch vergessen. Es wäre nicht das erste Mal gewesen, daß Leute durch solche Denunziationen fertiggemacht worden wären oder zum Strick gegriffen hätten. Hier in Leipzig gibt's noch ein altes Haus, in dem mehrere Leute wohnen und das wohl auf Abriß steht. Die haben dort viel gemacht, Rohre und Leitungen verlegt und wohnen halt ganz allein drin. So was finde ich echt verschärft. Da gibt's zwar auch das übliche Chaos und auch Konflikte, aber eigentlich ist das für Leipzig die absolute Sahne! Vielleicht gehe ich, wenn mir der Job zum Halse raushängt, doch nach Berlin. Da gibt's 'ne Menge dufter Typen, ich hätte Lust, da mal so was aufzuziehen. |

Zwar sind nach sozialistischem Arbeitsrecht Massenentlassungen

nicht möglich. Doch Werktätige, die etwa wegen Suff am Arbeitsplatz

früher Disziplinarstrafen erhielten, werden heute auch schon mal

gefeuert. Und wer selber in der Hoffnung kündigt, er werde jederzeit

einen neuen, ja besseren Job bekommen, der kann nun sein blaues Wunder

erleben.

Die Schilder mit der Aufschrift "Wir stellen ein. . ." die früher

an fast jedem DDR-Betrieb aushingen, sind selten geworden. Kein Wunder:

Im Stahlwerk Henningsdorf etwa sind Schmelzöfen erkaltet, weil die

Rohstoffe fehlen. Und im Ost-Berliner Kabelwerk Oberspree mangelt es an

Kupfer, viele Werktätige fegen seit Monaten nur noch die Hallen.

In Henningsdorf wurde ein Einstellungsstopp vorläufig wieder aufgehoben.

"Es sollte auf jeden Fall vermieden werden", so ein Arbeiter,

"daß es ein Gerede über Arbeitslosigkeit gibt."

Intern redet man offener: Man müsse sich, so der Sekretär der

Parteigruppe in der Redaktion einer Fachzeitschrift, wohl oder übel

"darauf einstellen, so eine Art Arbeitssuchendenheer zu haben".

Die theoretische Parteipresse aber behandelt das alles als Problem bei

der Umsetzung von Arbeitskräften im Zuge der sozialistischen Rationalisierung.

So sehen es auch nach wie vor die Wirtschaftsleiter: Sie müssen ja

die eigentlich arbeitslosen Werktätigen von Abteilung zu Abteilung

oder von Betrieb zu Betrieb verschieben.

Dennoch summieren sich die Einzelfälle zur sozialen Größe;

Zahlen kursieren: In Schwerin sollen es 2000 Arbeitslose sein, in Ost-Berlin

gar 30 000. Solche Schätzungen mögen übertrieben sein.

Doch der Druck auf die Arbeitsplätze schlägt durch auf die Ausbildungssituation

der Jugendlichen.

Polizeiwache in Ost-Berlin: Im Vernehmungszimmer sitzen sich unter dem

gerahmten Porträt von Erich Honecker ein Punker und ein Polizist

gegenüber. Der Beamte väterlich zu dem Photographen-Lehrling:

"Menschenskind, seien Sie doch froh, daß Sie überhaupt

noch eine Ausbildung bekommen. Die nächste Generation hat es da viel

schwerer als ihr, das können Sie mir glauben."

Junge Leute sehen ihre Chancen auf eine Bildungskarriere schwinden. "Die

sind nicht mehr so wie noch vor ein paar Jahren", hat eine Frau aus

der Ost-Berliner kirchlichen Jugendarbeit beobachtet, "Abitur und

so steht nicht mehr an erster Stelle. Sie haben wohl das Gefühl,

daß es das alles nicht wert ist. Daß lebenslängliche

Anpassung sich gar nicht lohnt."

Das spüren auch die, die sich schon um einen Studienplatz beworben

haben; einer erzählt: "Ich habe ein sehr gutes Abitur und wollte

Medizin studieren. Nachdem ich mich auch noch auf drei Jahre für

die Armee verpflichtet hatte, dachte ich, jetzt ist alles klar. Wäre

es ja früher auch gewesen. Jetzt bekomme ich zu hören, ich sei

ja gesellschaftlich nicht besonders aktiv. Mit anderen Worten: Ohne Parteimitgliedschaft

läuft das nicht mehr."

Als Ausweichstudiengänge wurden dem verhinderten Mediziner Marxismus-Leninismus,

Betriebswirtschaft oder eine Ingenieurschule angeboten. Wer früher

unbedingt studieren wollte, konnte immer noch zu den Pädagogen gehen,

wenn sonst gar nichts mehr lief. Auch dieser Notnagel aber ist nun ausverkauft.

Eine alte Logik kippt: Je höher die Wurst gehängt wurde, desto

eifriger schnappten die Jugendlichen früher danach. Heute winken

viele nur noch ab.

Sie möchten nicht so werden wie die Älteren, die sie als lebendige

Beispiele vor Augen haben - den Bruder, der nun Lehrer ist und sich immer

verdrücken muß, wenn West-Besuch kommt; die Freundin aus der

kirchlichen Friedensgruppe, die sich unter Tränen vom Pastor verabschiedet:

Sie habe jetzt einen Studienplatz, den wolle sie so gern, und in der Gruppe

würde sie auch gern weiterarbeiten, aber es gehe eben nur eins von

beidem.

Auch an den Eltern, besonders wenn sie im Sozialismus Erfolg hatten, mögen

sich viele nicht mehr orientieren. Unter Punkern und Pazifisten in der

DDR finden sich zahlreiche Söhne und Töchter hoher Funktionäre.

"Es sind Mumien", kritisiert ein Diplomatensohn aus Potsdam,

der zur Zeit als Fensterputzer arbeitet, seine Eltern. Und ein 19jähriger

Punker sieht seine Karriere-Eltern so: "Das Spießbürgerliche

hat mich angekotzt. Ich bin gegen das Deutschsein. Der Deutsche ist für

mich ein Kleinbürger und ein Spießer von Natur aus. Mich stört

dieses ganze Getue, diese Maske, die da ist, die. keiner abnimmt."

Die 22jährige Tochter eines hochgestellten SED-Funktionärs will

nur noch raus: nach Paris, nach Rom, der Ausreiseantrag ist gestellt.

Weil sie von ihrer Malerei nicht leben kann, jobbt sie drei Tage in der

Woche bei einem alten Zahnarzt. Der gestreßte Vater tut ihr leid:

"Leute wie er, die tatsächlich praktische Verantwortung haben,

also nicht bloß Ideologie ablassen, sind die ärmsten Schweine.

Sie kennen die Probleme und können doch nichts ändern. Wenn

du ganz unten bist, tauchst du ab, und wenn du Nummer eins oder zwei bist,

schwebst du drüber."

Ostdeutsche Wohnkultur: Leben in der Nische |

Deshalb versuchen die verlorenen Kinder der Machtelite ihre kleinen fluchten, entdecken Kunst und Philosophie, Kirche und Religion. Sie schlagen sich durch mit Jobs bei Privatbetrieben, bei der Kirche, als Friedhofsgärtner, Müllfahrer oder Putzfrau.

Auch diese Jugendlichen verkriechen sich, wie ihre Eltern, in Nischen der sozialistischen Gesellschaft. Doch während die Jungen auf diese Weise ein anderes Leben vorführen wollen, brauchen die Älteren ihre Nischen - das Wochenendhaus, das Familienleben, den Freundeskreis - um von den Strapazen ihrer öffentlichen Rolle auszuspannen.

Ostdeutsche Aussteiger Protest gegen Spießer und Mumien |

Die Lage schilderte ein Infostand beim Dresdner Kirchentag im Juni: "In einer Stadt von 30000 Einwohnern gibt es 600 ärztlich erfaßte Alkoholkranke (DDR-Durchschnittszahlen). Umgerechnet auf

Dresden bedeutet das demnach 10 000! Die Dunkelziffer ist noch größer."

Bei einer Befragung männlicher Jugendlicher zwischen 14 und 18 Jahren durch die "Arbeitsgemeinschaft für die Abwehr der Suchtgefahr" gab nur ein Viertel an, überhaupt keinen Alkohol zu trinken. Knapp die Hälfte tankt den Stoff an jedem Wochenende. Am liebsten trinkt man in der Familie oder im Freundeskreis. Aber in den nach Feierabend entvölkerten Straßen von Rostock, Erfurt oder Halle ist das Problem nicht zu übersehen: Belebt werden die Bürgersteige dann meist nur noch von Angetrunkenen.

Die SED hat inzwischen Anti-Suff-Kampagnen gestartet, um den volkswirtschaftlichen Schaden einzudämmen. Die Psychiatrien in den staatlichen Krankenhäusern sind überfüllt. In den Nervenkliniken der Bezirke trifft man sich zur früher im Sozialismus verpönten Gruppentherapie nach westlichem Muster.

"Das sind die Kosten für diese ewige Schizophrenie, das ständige Doppelleben", sagt ein bekannter Filmemacher, um gleich anschließend seine Gäste zu fragen: "Einen nehm' wir doch noch?"

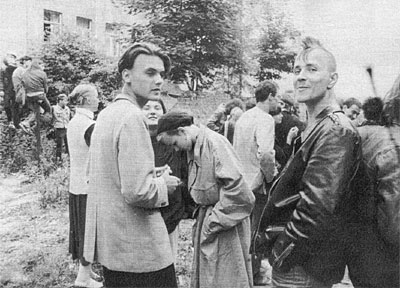

Konzertbesucher in Ost-Berlin**: Auffallen im Einheitsgrau |

- der graue Markt, auf dem privat ein großer Teil der materiellen Versorgung geregelt wird;

- der klassengerechte "Stammbaum", der beim sozialen Aufstieg mitentscheidet;

- die von Partei und Volk hochgeschätzte "Bildung", Vorbedingung für den Karrierestart;

- die vorzeigbare "Gesinnung".

Diese Normen waren einmal ein Fortschritt, waren überschaubare Instrumente gegen die Willkür des Stalinismus. Den aber kennen die Kids von heute nicht mehr aus eigener Erfahrung. Sie reiben sich an dem, was danach gewachsen ist, sie verachten "die Maske, die keiner abnimmt" - Kommunikation kaputt.

Die Erfahrung, sich in der Öffentlichkeit ewig maskieren zu müssen, ist ihnen allen gemeinsam - dem pazifistischen Schüler und dem rotzigen Punker, dem frommen Jung-Gemeindler und dem alternativen Töpfer, dem Liedermacher und dem subkulturellen Literaten.

Die Schule ist eine Maschine, die Politik ist eine Maschine und die Karriere auch. Wer sie richtig zu bedienen weiß, wer Irene Böhmes "abgegriffene Münzen" in die richtigen Schlitze steckt, der bekommt, was er braucht. Und manchmal einen ordentlichen Zuschlag. Lebenstüchtig ist, wer die realsozialistische Grundregel beherrscht: Sag dem Staat, was er hören will, und greif dir, was du kriegen kannst.

Wenn es einen gemeinsamen Nenner gibt für die unterschiedlichen Formen des Protests, für das Rumoren in der DDR-Jugend, dann ist es das Unbehagen an diesem Doppelleben.

Die FDJ verbreitet, in der 1982 erschienenen Broschüre "Aus erster Hand. Junge Leute in der DDR", einen solchen Generationskonflikt gebe es nicht. Die SED-Jugendorganisation hat damit sogar, wenn auch unbeabsichtigt, recht: Die Verschiebung der gesellschaftlichen Wertvorstellungen gibt mehr Zündstoff her als für einen nur kurzlebigen Streit zwischen jung und alt.

Rockkonzert am Prenzlauer Berg: "Schnee fällt auf dieses todlangweilige Land' |

Zwar ziehen die meisten Familien die Notbremse, seitdem

die Kinder massenhaft die Termine der Christenjugend frequentieren, rücken

verängstigte Mütter und saure Väter den Pfarrern und Gemeindearbeitern

auf die Bude. "Seit mein Sohn zu Ihrer Jungen Gemeinde geht, Herr

Pfarrer, hat er dauernd Ärger mit seinem Staatsbürgerkundelehrer",

klagt ein Vater. Und eine Mutter kündigt an: "Wenn das nicht

aufhört mit Ihren Politabenden, verbiete ich meiner Bettina, weiter

da hinzugehen."

Doch was da rumort, treibt auch manchen Alten um: Das Unbehagen der Jungen

steckt an, der Bazillus macht auch vor Schrankwänden nicht halt.

Ein Wohnzimmer in Weimar. Die erste Kiste Radeberger Pils ist schon leer,

allmählich fallen die Meinungshüllen. Die Gastgeberin hat Sorgen.

Ihr Mann, ein geachtetes und gutbezahltes Glied der Gesellschaft, sei

verrückt geworden: "Zur Reservistenübung will er nicht

einrücken, stellt euch mal vor, was das heißt!"

Vor zwei Jahren war er noch hingegangen, maulend zwar wie alle, aber doch

selbstverständlich wie alle. Nun sitzt er auf dem Sofa und betrachtet

milde lächelnd seine hysterische Frau und die erschrockene Freundesrunde.

Ja, er denke da an so ein paar amerikanische Filme, da sei das beschrieben,

wie ihm zumute sei: "Irgendwann sagt ein Mann ‚nein'. Stellt

sich gegen alle anderen und geht seinen Weg."

Sicher, er könnte auch weitermachen wie bisher. Der Einkauf im Exquisit-Shop

ist immer drin, er liebt sein Hobby, fährt zweimal pro Jahr "anständig

in Urlaub". Die Frau ergänzt: "Und jetzt haben sie ihm

auch noch geflüstert, daß er bei der Reserveübung im Sommer

einen ganz bequemen Job haben kann!"

Und nun das, ein Verweigerer in der Familie. Die Gastgeberin blickt sich

hilfesuchend um: "Sagt ihr doch was, ist das nicht Wahnsinn?"

Vor einer Stunde hatte sie noch ganz anders geredet, als ein junger Pfarrer

in der Runde für Veränderung in kleinen Schritten plädierte.

Ein Onkel, so erzählte der Geistliche, habe sich in seinem Betrieb

als überzeugter Christ standhaft geweigert, der Partei beizutreten,

auch dem Druck des Kaderleiters habe er widerstanden. Die Kollegen hätten

das schließlich geschluckt. Wenn bloß einer mal Haltung zeige,

so der Pfarrer, dann könne das viel bewegen.

Dem Hausherrn hatte die Geschichte gefallen, die Gastgeberin aber hatte

dem Theologen vorgehalten: "Woher du bloß deine ewige Geduld

nimmst", nein, das bringe sie nicht fertig, so könne gar nichts

vorangehen.

Als es dann um ihren eigenen Mann, den Reservedienst-Verweigerer, geht,

ist es vorbei mit den starken Worten.

Das ist es, was DDR-Jugendliche abstößt von der älteren

Generation: das Nebeneinander von griesgrämiger Dauernörgelei

im privaten Kreis und tadellosem Wohlverhalten in der Öffentlichkeit.

Die Alten haben den Jungen wenig gegeben, worauf sie stolz sein könnten.

Die in Westneid und Opportunismus erstickte Selbstachtung wollen sie sich

jetzt zurückholen.

Die meisten, die sich öffentlich als Bürgerschreck, Umweltschützer

oder Pazifisten, als Diener oder als junge Christen bekennen, bezeichnen

sich demonstrativ als DDR-Bürger. West-Voyeure mögen sie nicht

besonders, und außer Landes zu gehen empfinden sie meist als Schande

- egal ob freiwillig oder gezwungen. Die aus Ost-Berlin, Jena und andernorts

Ausgebürgerten, die jetzt in West-Berlin leben, fühlen sich

als Exilanten und trauern zwar nicht ihrem Staat, wohl aber ihrem Land

nach.

Die Ost-Berliner Rockgruppe "Pankow" antwortete auf die Frage,

ob sie mit ihren rotzigen Texten wie "Komm aus dem Arsch" die

Gleichaltrigen zum Aussteigen oder zum Einsteigen bewegen wolle, mit einer

Umwertung dieser westlichen Begriffe: "Es gibt bei uns einen Hang

vieler Leute, wie du sagst, auszusteigen. Aber nicht in dem Sinne, wie

es im Westen ist: also nicht arbeiten gehen. Die Leute hier steigen aus,

indem sie sich privatisieren, indem sie den Job machen, da sind, ihn erfüllen

und dann nach Hause gehen, und dann geht ihre Welt los samt Fernseher

und Freizeithobbys. Das hat auch seine Ursachen. Wir finden das unheimlich

bedrückend, daß sich zu wenig Leute verantwortlich fühlen,

wie sie leben, und Mut haben, gegen das, was sie stört, vorzugehen

und einfach aktiver leben."

Die Aussteiger - das sind all die Normalen.

* Aus der Textsammlung: "VEB Nachwuchs. Jugend in der DDR".

Rororo, Reinbek bei Hamburg; 1983; 9.80 Mark.

** Im August 1983, beim Punk-Konzert im Ost-Berliner Bezirk Prenzlauer

Berg.

*** Irene Böhme, "Die da drüben". Rotbuch Verlag,

Berlin; 126 Seiten; neun Mark.

(Quelle: DER SPIEGEL 40/1983)

Fresse / Information Overload